4.イタラケ

Italaque (Italaki) ラパス県カマーチョ郡イタラケ

(オマスーヨ、ムニエッカ郡にも拡がっている?)

イタラケの大(サンカ)2人、中(マルタ)6〜8人、

小(チュリ)2人の各オクターブちがいのサンポーニャ。

円筒型の大型のボンボが合奏する。(タイコは5サイズある。)

A=442〜444のピッチだという。 Sr Jach'a

ちなみにちゃらさにはA=438〜442だそうだ。(1989年)

開管付。

ペスーニャ、又はプサーニャという角笛も一定音を吹く時に鳴らされる。

低音が多い分音楽の幅も広がる。

(Taipi Aicaとも呼ぶ。同じか?・・・Disco Konsatta)

Italaqueの音楽は戦争の音楽と言われる。

コルプス・クリスティの時期が聞きごろ。一人各一台ずつの笛太鼓。

曲はEm調かGメジャー。

JICAの1982年の調査、全64頁のスペイン語の文献と楽譜による資料がある。

比較的録音は多い。(CD,レコード等)

上が小さく、つばの広いフェルト帽? M.T.B. P4右側 E.C P32

又、イタラケのポンチョは、赤色の単色をベースにして糸で刺繍がしてある。

イタラケは、すでに形式として拡がっているので

イタラケ村、イタラケ地方・・・

といった地名を指すものではなくなってきている。

ともに使用される角笛・・・

牛はサンタクルス県の大きな角のものが使われている。

現在は肉屋さんにたのんで、ラパス県まで持ってくることもあるという。

牛は、新大陸に持ち込まれた動物である。

又、高地にはない大きな木の、ヤギ皮のタイコを使う点も、

この音楽のルーツが他にあることを暗示している。

イタラケ Italaque

シ ソ ミ ド ラ ファ♯ レ *シ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

*ド ラ ファ♯ レ シ ソ ミ

*音が、チャリシクより多い音。

バランス良く交互になっているわけではないのが面白い。

半セット分と思われるもので、

小 1組 2名

中 3組 6名 (4組 8名のこともある?)

大 1組 2名

計 5組 10人分(計6組 12人分)

SIKURI DE ITALAQUE について

§1.概論

La Paz 県Camacho郡Italaque地方から、

Mun~ecas郡Chuma地方にかけて分布する、

特定のスタイルを持ったシクーリの総称。

Taypi Ayka,Taypi Morokarka,Escoma,Italaque,Moco Moco,Chuma等の

Comunidadの名が、クレジットの中によく見られる。

カントゥに於けるCharazaniの場合と同様に、

Italaque村自体のシクーリも当然Sikuri de Italaqueと呼ばれるので、

混同されないように。

いっぱんてきには“イタラケ地方”の方を指すことが多い様に思える。

Ira とArcaがオクターブで掛け合いをする、

特徴的なイントロ/アウトロを持ち、

ほぼ全員がボンボを叩きながら演奏する。

指揮者役として Pututu と呼ばれる角笛が一緒に吹かれるが、

これは主として渓谷地帯のスタイルで

アルティプラーノではあまり使われない。

§2.シクのメディーダについて

最も良く聞かれるキーはEmだが、

これが必ずしも伝統的な調律というわけではなく、

元々はもっと低チューニングされていたという。

これは1950年代以降、都市部に於いて、

シクが他の楽器との合奏に用いられるように

なったことの影響を受けたのと、長い材料が生えず、

従来通りの調律では、シク制作が困難となってきた事情等による。

実際、Taypi Morokarkaのトローパは現在でも半音低いE♭mであるし、

Taypi Aykaでは、最近まで1〜2音低かったという。

通常Iraが7本(高←C,A,F♯,D,B,G,E→低)、

Arca が8本(B,G,E,C,A,F♯,D,B)と

変則的な組み合わせとなっている。

例外として、Moko Moko のトローパは、

Iraが6本(高←A,F♯,D,B,G,E→低)

Arca が7本(B,G,E,C,A,F♯,D)と馴染みの調律である。

このため、イントロ/アウトロの音程が、他地域とは異なる。

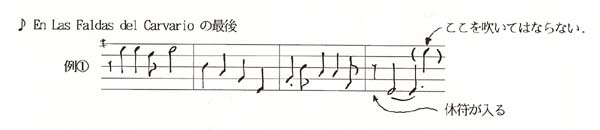

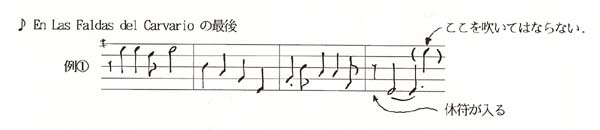

§3.アウトロ(曲の終わり方)

アウトロは、地域、Comunidadによってタイプが異なる。

現在解っているのは以下の通り。

§4.アポーヨについての注意

§4.アポーヨについての注意

Jach'a Sicu や Laquita、他のシクーリで良く聞かれるように、

メロディー一節の終わりにArca が Ira の最後の音(Emならミの音)を

追う様に、1オクターブ上に音を吹く事をアポーヨ(補うの意)と言うが、

イタラケのシクーリでは、原則としてこれは吹かない。

ただし、チュチュリ夏合宿 '98 で取り上げた

ただし、チュチュリ夏合宿 '98 で取り上げた

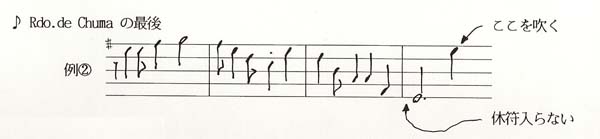

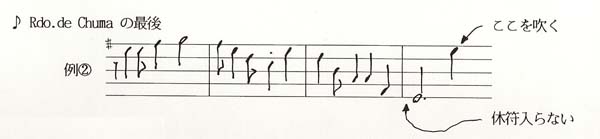

2曲目のテーマ(テープには Sikuri de Italaque 〔b〕と書いてある. )は、

Chuma 地方のもので、現在分かっている限りでは、

この地域のものは 例2 の様に吹いて良い。

このArca 最後の音は、特にアポーヨと呼ばれないらしいが・・・

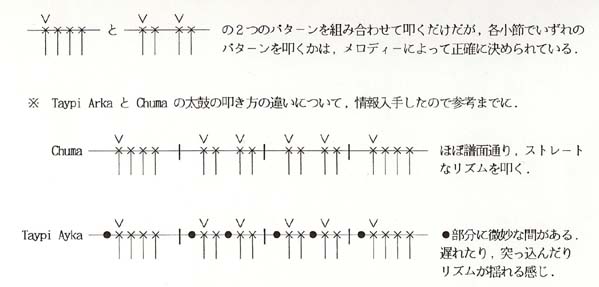

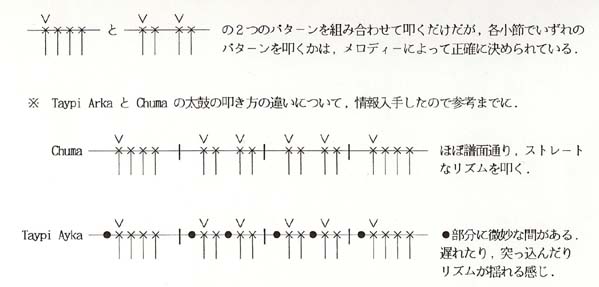

§5.ボンボの叩き方

§5.ボンボの叩き方

※分厚い音づくりのため、意識的に様々なサイズ(音程)のボンボを

同時に用いる。

凡そ5種類のサイズのものがあるという。

イントロ・アウトロの連打部分は、全員のリズムが合ってしまわないよう、

意識的にずらして叩く。

ギヤ(バンドリーダー)が一人で叩き始める部分の

ショット回数は特に決まっていないらしい。

尚、Chuma では、太鼓の皮の張り方も他地域と異なり、特徴的である。

尚、Chuma では、太鼓の皮の張り方も他地域と異なり、特徴的である。

他地域・・・皮に穴を開けて、ワク/皮両方に皮紐を通して締めつける。

Chuma・・・皮に穴を開けずに、ワクのみに皮紐を通して締めつける。

§6.その他

※Muni Ali の現地での正式な曲名は Tumpayali 。

Muni Ali とはラ・パス市の人間の便宜上の言い回しだそうである。

※他のシクーリに使うシィクと比べると、比較的細い材料が使われる。

何故かは不明。

※太鼓の掛け方は、帯を取り付けて右肩に掛ける。

カントゥとは異なるので注意。

5.インカ

まうノート・トップ