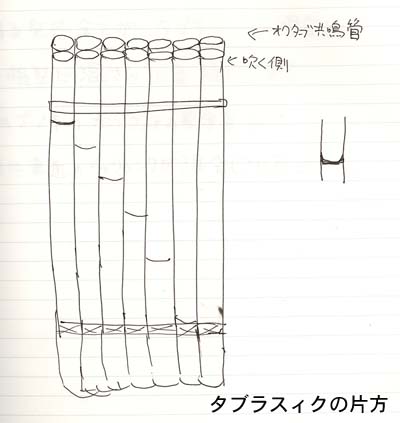

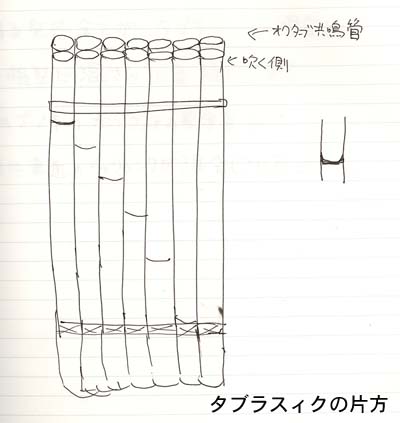

6.タブラスィク

タブラスィクの仲間

節の下を切らずに残して四角い筏状になったサンポーニャ郡の総称。

ティティカカ湖周辺で使われる。オクターブ管付のものが多い。

タブラスィク Tabla Sicu ラパス県

オクターブ管が付いた状態で、四角い形になっている。

別名を聞いたら Sicu de Lago(湖のスィク)、Kairani 、

Taquin~aなどという名前が出た。

合奏は、大(サンカ)1組、中(マルタ)2組、小(チュリ)1組。

その倍数にもなる。チュリだけはオクターブ管でなく

同長の開管が飾りとして付いているだけで共鳴管になっていなかった。

(サイズの名前は便宜上チャリャスィクのパターンを使用。)

演奏を聴くとマルタはハモリも入れている。

ユニゾンの部分と、各列の1管下も吹くパートが入るところとがある。

スネアと大ダイコが加わる。

Choque と Cruce のパートがある。

タブラシィクの仲間のうち

タブラシィクの仲間のうち

合奏する楽器全てがタブラシィクの場合と

一般型に混ざっている場合がある。

ペルーのプーノ市のカンデラリアの聖母祭で、

1989年に普通のチャリャシィクが混合していた。

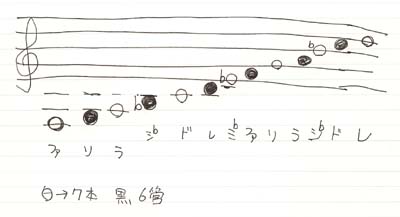

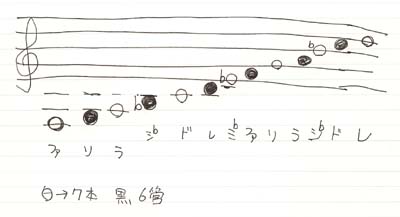

ラパス市のTabraSicuの音列 大 中 小 オクターブ共鳴管付

B(-20) G(-20) E(-20) C(-20) A(-10) F♯

D(-40)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 中型(マルタ?)

A F(+30) D(-20) B(-20) G E(+20)

→低

B(-20) G E(-20) C(-20) A F♯(+20)

D(-20)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

A F♯ D B♭ G(-20) E

内吹き測定

Fは#、Bは♭のようだ?

大─1組 オクターブ管付

中─2組 オクターブ管付、片方の組はハモリを吹くことも多い。

小─1組 小は、開管(同長)が付いているだけで

あまり共鳴管の役目をしない。

プゥサ(フサ) Phusa(fusa) ペルー プーノ県

ペルー、プーノ県のプサモレーノの音楽に使われるサンポーニャ。

普通はタブラシク型の四角形。20セント低めにチューニング。

モレナーダの衣装に似ている。チャリャシクと同じ 6-7管。

名前はケチュア語の Phuku(吹く)と関係するのだろうか?

プーノ県は主にアイマラ族の町であるが、ケチュア族の土地もある。

参考

ケチュア語で 吹く Phuku

風で吹くもの Wayra Pfucuna

(Sicu o Zampon~a P33)

Tabla Sicuで Peru 近くのSantiago Machaca

サンティアゴ・マチャカ村では

低音が1管ずつ多く組んであるらしい。

タブラスィクの音の並び(主音管)

D B G E C A F♯ D B 9管

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

C A F♯ D B G E C 8管

使用データ等不明なもの。

チャリャシクに比べ低、高、一本ずつ加わっている。

出所不詳 Yoji氏のコレクションより

ワイチョのタブラスィク

イタラケと同系の音列だった。(SGT)'99

エスコーマのタブラスィク

ペルーとボリビア国境の近くで3和音でパイプオルガンのような音の

合奏スタイルがあるという。(SGT)

ポンチョの色はワイルーロ柄(赤と黒の縞)であった。

共鳴管のないタブラスィク

輸入された楽器の中に入っていた。不詳。

民芸品としてのものの可能性あり。(SGT)

参考

RUNA MAYU CD-16 La Gran Zamponada

(P'husa Moreno) ペルー、プーノ県ユングーヨ

choque

>交互の部分

cruce

カイラニ カイラニ カミラカ

カイラニとはカエルのことであるという。

ブリキで作ったタブラスィク(7-6管)であるという。不詳。(1999・SGT)

スィクーリ ラパス県インガビ郡Viacha

オクターブ管の付いたサンポーニャ。

調は普通(Em調)のものと同じ。

合奏はマルタ4組サンカ1組とバンダのタイコで行われるという。

ビアチャのラキータと構成が異なるようだ。(SGT '99)

スィーク・マリマチュ Sicu Marimachu

ラパス県マンコカパック郡・オマスーユ郡

オクターブ管付 7-6管のサンポーニャ。

チューニングは、セグンダ・タキーニャで行われる。

プーノ県のオクターブ管付の物の配列(?)

プーノのシーク隊の写真に書いてあったもの。

プーノのシーク隊の写真に書いてあったもの。

プーノのカミラカ村もオクターブ管付であるが、一致するものだろうか?

Gm調

(FL P69)

Lawa Sicus ラパス県ムニェッカス郡コンパニーア/チュマ

チュマカンタティの Ayma A-5 Chajwuay(Rin~a)

リンコワカイ B-6 Lahuasicus

各々録音されている。

写真集 Fiesta P78〜P79に写真がある。

くりぬきのタイコを使う。

「長い」チュリュ(毛編み帽)の先を平らに後ろに垂らし、

上が平らな黒いフェルト帽にふちを赤黄黒の羽で飾り、

白い羽の飾り(先が2〜3ヶに別れている)をつけて軽くかぶっている。

白の巻きスカート、黒の外着に刺繍をつけたものを着て、

コカ袋をかけ、肩にはポンチートをつけている。朱色ベースの色。

チュマカンタティの録音では、響き線のない小ダイコと、

通常のマルタ、サンカで合奏しているような音階である。7音全て用いる。

写真(Fiesta)の左側に注目すると、オクターブ管が付いている。

以上から、シィクマリマチョのセグンダ・タキーニャ型の調音で、

オクターブ管が付いたマルカとサンカを用いる戦いの音楽と考えられるが・・・不詳

LP84の表紙裏の写真もそれと思われる。

走って吹くらしい。

7.ラキータ

まうノート・トップ