9.カントゥ

Zampon~a de Charazani (Khantu) (Qantu)

G♯ E C♯ A F♯ D♯ B

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ C♯調

F♯ D♯ B G♯ E C♯

C♯ A F♯ D B G♯ E

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ F♯調

B G♯ E C♯ A F♯

A=440で、F♯とC♯は、±0、他20cent高め

(貝谷吉浩氏、同氏のの管で測定。筆者所有の管で筆者も確認)

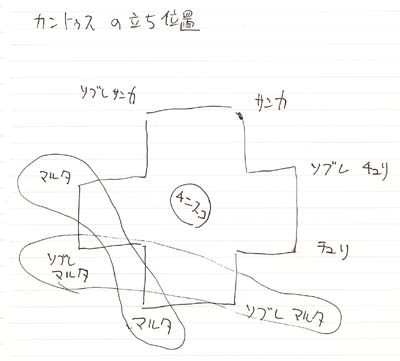

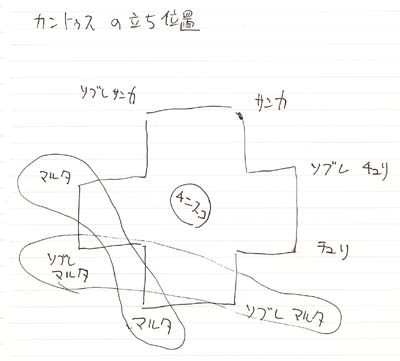

チュリ 1組、マルタ 2組、サンカ 1組に、

各々同数のハモリ(Sobre)管の組があり、最低8組16名を必要とする。

タイコもサイズの異なるものを5種(?)使う。

チャラサニにカントゥスにはチニスコ(トライアングル)が似合う。

Konsattaのレコードには、楽器にKhanyus(Nin~o Corin)とあった。

これもニーニョコリンのものと見られる。(ラキータ?)

Khantuは、ラパス県バウティスタ・サアベードラ郡の

チャラサニ村、ニーニョコリン村等で有名な形式。

(ティティカカ北西部に位置する)

開鳴管付 6-7管。7種の大きさ(3種と4種、各octちがい)

Sr.Jachaしによるとチャラサニは、A=438〜442であったという(1989)

日本の海外協力隊(J.I.C.A)で、

楽譜化された記録(スペイン語資料)がある。

佐藤滋己(さとうしげみ)さん 東京芸大出身の1982年の調査。72頁ある。

カリャワヤ文化 P348〜9によると、今日では日常のボンチョで演ずるが

以前は前あきの白スカートに赤いポンチート、

頭には羽根や花でかざりをつけたという。

ちなみにKhantos de Charazani のレコードではKhantusと呼ばず、

Zampon~adaとクレジットされていた。

カヤワヤ語は、ケチュア語のようだった。(カヤワヤ文化の本で比較)

CD,RITUAL/Manco Capac CD-15に英文解説あり。

バウティスタ、サアベドラ県は、他にPhalaという横笛も使われる。

KANTUS

Grupo Aymara Cultura Andina A-2 a.b.

Sol del Ande A-5 Khory Canastita(Prov.Bautista Saavedra)

MARCHA KANTUS

Kollamarca A-1 Chaupi Moreno(Comun.Quilabaya)

Khantos de Charazani 多数

Kollanas A-6 Indio Altivo

カントゥ巣で有名なところは、ニーニョコリン、チャラサニ、マタール、

アマレーテ、イスカンワーヤ、カアタ等がある。

合奏の時の並び方

各村によって、少しずつ異なったスタイルがある。

近年最も有名な「チャラサニ」村のグループは、

残り1グループになってしまったという。

カントゥ Khantuの例

ラパス県バウティスタサアベドラ郡チャリ(Chari)集落

Altu Mamay 1組、Mama Mamay 1組、Iskay 1組、Chilu Φ

7管をKkatik、6管をPusak。

これにワンカラ2台、トライアングル(チニスコ)1台で合奏。

カントゥは、バウティスタサアベドラ郡チャラサニのカヤワヤの踊りとして

有名で、ティティカカの北西部に住む。今はケチュア語族中心である。

郡部のFiesta de Cruzと Fiesta de Virgen

del Carmen(7月16日)の間に

この5音階のハーモニー付のメロディーが聞かれる。

※カントゥは大木をくりぬいたタイコを使う。

葦と共に低地を起源とすると思われる。

チャラサニは、カリャワヤと呼ばれる、まじない師で有名である。

時には魔術師で、コカの葉を使った占い師で、

薬草を使った医者、ハーブセラピストでもある。

カリャワヤは独自の文化を持ち、

各方面から注目され、本や映画にも使われている。

赤と白の織りなす、細かい模様を中心に

何色か入った織りも有名である。

本来は、カリャワヤ語を使っていたという。

アイマラ語も解するが、唄はケチュア語に近い。

言葉だけで分類するとケチュア語族になるのだろうか?

チャラサニのあるラパス県はアイマラ語族の多い県である。

KANTUについて

§1. 概論

La Paz 県、Bautista Saavedra郡、 Charazani地方で盛んなシクーリ。

及びそれを含む祭りの総称。

Charazani村を中心に、周辺の生活共同体(Comunidad - Chali, Quilabaya,

Nin~o Qorin等)に広く分布しており、それぞれが微妙に異なった音楽的特徴

(旋律、シクの調律方法)を持っている。

毎年7月16日、全てのComunidadがCharazani村に結集し、

大規模なカントゥ祭が行われることから、一般的にはこれらの音楽を総じて、

Kantu de Charazaniと呼ぶが、Charazani村村のスタイルそのものを指す

こともあるので、混同されない様。しかしながら、当のCharazani村では

カントゥは絶滅寸前で、最後の1グループを残すのみであるらしい。

尚、これら各ComunidadがCharazaniに向かって

更新/入場する際に演奏されるアップテンポのテーマは、

Marcha又は、Entradaと呼ばれ、通常のテーマとは区別される。

チャラサニは元来、クランデーロと呼ばれる呪術師が多く住む村だといい、

カントゥも古くは、病人を癒す事等を目的とした、一種の白魔術として

行われていたという。

他地域のシクリアーダが、祭典的/享楽的要素を多く含むのに対し、

カントゥは真剣なムードで行われるという。

§2. 各Comunidadのトローパ(セット)のメディータ(サイズ)

*Quilabayaのトローパ

サイズ1 サイズ2 サイズ3 サイズ4 サイズ5 サイズ6

(最低音) (最高音)

笛のキー Bm F♯m Bm F♯m Bm F♯m

名称 Toyo Zanga Marta Bajo Marta Suri Bajo Suri

←→ ←→ ←→ ←→ ←→

5度 4度 5度 4度 5度

5度の平行のハモリとなっている。

主旋律は、Toyo、Marta、 Suri。(歌う場合はこの音程)

これに対して、

*Charazani

サイズ1 サイズ2 サイズ3 サイズ4 サイズ5 サイズ6

(最低音) (最高音)

笛のキー D♯m位 G♯m位 D♯m位 G♯m 位 D♯m 位 G♯m位

(要調査) ←→ ←→ ←→ ←→ ←→

4度 5度 4度 5度 4度

4度平行のハモリとなっている。

各サイズの名称は不明。

主旋律は、サイズ1、サイズ2、サイズ3。

*Nin~o Qorin

サイズ1 サイズ2 サイズ3 サイズ4 サイズ5 サイズ6

(最低音) (最高音)

笛のキー Em位 Am位 Em位 Am 位 Em 位 Am位

(要調査) ←→ ←→ ←→ ←→ ←→ 4度 5度

4度 5度 4度

4度平行のハモリとなっている。

各サイズの名称は不明。

主旋律は、サイズ1、サイズ2、サイズ3。

*Chaliでは、4度平行、5度平行、両方のトローパが用いられる。

尚、いずれのトローパも、Iraは6本管、Arkaは7本管となっている。

あまり使われる音程ではないが、Arkaの最高音の1本のみ、

何故か低くチューニングされる。西洋音楽理論に影響される以前の、

元々の調律の名残か?

§3. 毎フレーズの終わり方について(シク編)

メロディー一節一節の終わりの部分を吹くにあたって、

従来チュチュリが試してきた方法は、多くのレコードで聞かれるように、

概して全員が例1のように吹くものであった。

しかしながら、現地録音の音源を多数聞いてみると、

殆どが異なったニュアンスで演奏されていることが分かる。

注意深く聞き込んだ方ならば、両者の違いに、少なからず疑問を感じられていることと思う。杉山氏への質問の結果、回答は、多くの場合以下のようであるとのこと。

低音側の2サイズ程度(Quilabayaで言うYoyo,Zanga位)のIra(6本管)は、

低音側の2サイズ程度(Quilabayaで言うYoyo,Zanga位)のIra(6本管)は、

例2のように最後のミの音(図11の★印)を、休符を挟まずに吹きにゆく。

対して他のパートは、これを追いかけるように、最後のミの音を、

例1のように休符(図11の☆印)を挟んで吹く。この場合、休符(☆)も、

これよりも微妙に短いように感じられる(私見)。

現地録音のものを調べる限り、

やはり大概のカントゥはこのように演奏されている。

ただし、知る限りではKaalayaのカントゥは、全員が例1のようである。

(いずれの場合も、ユネスココレクション/Bolivia,Panpipes等の

音源を参照されたし。)

チュチュリが取り上げているようなレコードには、

ラパス市のミュージシャンによるコピー演奏物が多いが、

その演奏内容に関しては、信憑性に欠けることが多く、注意が必要だ。

外国人向けのプロデュース意図や、

土着音楽に対する認識不足が反映されるからだ。

§4. 毎フレーズの終わり方について(太鼓編)

各フレーズの終わり、太鼓の最後の一拍は、数人だけが、譜面に記されるよりも早いタイミングで叩く。

一節には、次第に遅くなってしまいがちなのを防ぐための、

喝入れの意味があるという。

これもやはり、都会のコピー演奏のレコードでは滅多に聞かれない。現地録音もの参照の事。

§5. その他

※太鼓と共に叩かれるトライアングルは、チニスコという。

通常外側を叩くのではなく、下の一辺を内側から叩き降ろす。

イントロ/アウトロでは、太鼓よりチニスコが早く叩き始めるのが一般的。

しかし逆であっても、特に問題はないらしい。

※チュチュリ夏合宿'98用テープに入っているKantu Marchaは

Quilabayaのマルチャ。

実際は、最初の2小節以外は、あんなにシャッフル・ビートにはならず(はずまない)、

2拍子乗りであるとのこと。

Phaxsi Qhana では、上手く出来なかったらしい。

ディアブラーダのメロディーの多くがそうである様に、マルチャの旋律も又、

ナポレオン時代のフランス軍楽に由来している物が多い。

イタラケのマルチャも同様。

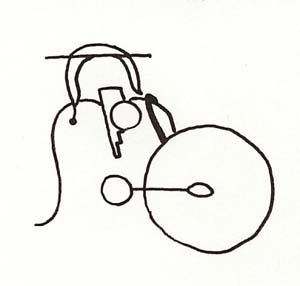

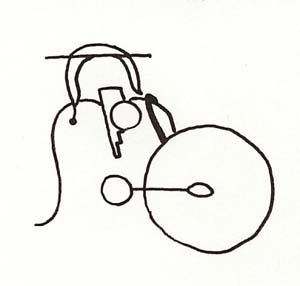

※太鼓の掛け方は図13の通り。

皮紐のまま左肩に掛ける。

イタラケとは異なるので注意。

ペレチュコ村のカントゥ

ペレチュコ村のカントゥ

チャラサニ村の近くにペレチュコという白人の多い町があるという。

ここのスタイルも他と違うらしい。

ラパス在住の、ここ出身の人々がカントゥを演奏するときに、

少しクセのあるスタイルになってしまう。

そのことを指しているのか・・・不詳。

Jorge「カスカラ」Gより

キラバヤのカントゥ

チャラサニ〜ニーニョコリンのスタイルよりも楽器のサイズが大きくなる。

3和音で合奏されるので厚みのある音となる。

アパチェテも同じものか?

ニーニョコリンのセット全体を転調したのではなく、

ハモリの形も違っている。

全体がニーニョコリン型より1音ずつ下がっている。

アマレーテのチュリーナ集落とマタルー集落も同じピッチ。(SGT)

最も低いセットだけが、閉管5度上の共鳴になっている。

一人でカントゥのハモリの音が楽しめる。

バウティスタサアベドラ県のポンチョ

各村によって様が少し異なるが、全体的に赤系の色で、

白等の細かい紋様が織り込まれている。

Tuaillu (Tu Ayllu) ラパス県バウティスタサアベードラ県チャラサニ

1960年代、フランスのフィールドノートにあったもの

1994年にはなくなっている。

仏語文献P111楽譜より

E F♯ A B C D E

又、別に「カリヤワヤ文化」のP350には、

主恩が大きなサイズのものによるQantuに似た踊りの名。

バウティスタサアベードラ県やラパス県Curva,Upinuayaの流れを組む

5音階Zampon~aとある。が、譜のものは6音だが(?)

「仏語高地アイマラ」のP111にも、文と楽譜がある。

これによると、イースターの行列に38セット7サイズの管で合奏。

導入部のボンボは身分の低い黒人女性が叩く。

踊りはスローテンポ。近年は見られないと言う。

マルチャ(行進曲9の1型。

4〜5(?)オクターブ間の音だったという。

GrupoAymara “Cultura Aymara”B-5 Wuayruritoは、

バウティスタサアベドラのクルバ地方の曲

Taipi cala に Tu Aylluという曲(A-6)があるが・・・

本Cultura Callawayaに譜

又、カントゥと似たものにトゥアイリュという形式ともあった。

ラパス県バウティスタサアベドラ郡のチャラサニ村の3月3日の祭りに

行われるもので、Sr.Girult(仏?)がMarches Tuaillu(パイプのマーチ)と

名付けた。

起源を省みると、今の若者の路上演奏のような音楽家の

Marches Tuakas(?)に由来するという。

チャラサニのマルチャス(行進曲)と表記されているものが

それなのだろうか?

エバンヘリカ教会の教え(禁止)によって消えた伝統である。

チャラサニ〜ニーニョコリンのカントゥより低いピッチで

使われていたという。

Plegaria 形式

大ダイコ、平行3(?)和音の進行

合間に角笛が入る。

Chuma Qhantati Sonko huakay A-1 SARA

Ritual CD-12

AYMA(Italaque)・・・・Ruphayもあり

タイトルは、コルプスクリスティの聖体行列?

PunoのKantus

PunoのKantusの様式は何種類かあるようだ。

平行2音でなく3和音で合奏する曲がある。

たとえば、Zamkhaの大きさの場合

Zamkha - Sobre Zamkha - Bajo Zamkha

サンカ - 従サンカ - 低音部サンカ

と3種類の大きさに細かくわけられている。

各、オス列、メス列で一組なので、 2×3サイズ=6組

Chchuri - Mahalta - Zamkhaごとに3サイズあるから

6組×3サイズで18人分。響かせるため、全体を倍にする。(36人)

そして、音楽の主旋律をはっきりさせるのにMahaltaを増やし(+6人)

響きすぎるChchuri を抑える。(−6人)

この3和音のスタイルは、2和音よりも厚みがある。

このKhantusより、大人数のスタイルの名前は正確には不明である。

カントゥ・ペルアーノも、これと同じ範囲に含まれるのだろうか?

この形型をコニーマと呼ぶ話を聞いたこともある。

地名由来であるが、Sicuri Rigeroと呼ぶことも多い。

カントゥ・ペルアーノ Khantu Peruano (Conima?)

ペルーのサンポーニャで1管女性の人骨を使って作る形式がある。

最近は墓が掘り尽くされてきたので作るのが難しくなってきたという。

トライアングル(チニスコ)でなく、

本物の釣り鐘を運びながら合奏されるという。

3和音でメロディーが進行するらしい。('95年4月)

ボリビア側のアパチェテやキラバヤの

3和音進行のスタイルと似ている。(TSG)

プーノで、メロディーと和音を別に担当するスタイルがある。

絃のコードのように、コードがつけられる。

音源例

Boliviamanta Auqipacha CD-7 プーノ県サンカーヨ郡

平行和音(2音進行)と3和音の進行の呼びかけ・・・はあるのだろうか?

ペルーのカントゥの仲間

ペルー ワンカネ郡Rosaspata

Barreton ○

Tayka duo ○

Tayka ○

Cantante ○

Ankuta duo ○

Ankuta ○

Sulfa ○

×(このパートがない)

Suli ○

Emsembre Rosales de Rosaspata

(Sicuris o Zampon~a P50)

ペルー、プーノ県ワンカス郡コニーマ

Contra Sanja ○

Bajo Sanja ○

Sanja ○

Contra Molta ○

Bajo Malta ○

Malta ○

Contra Suli ○

Bajo Suli ○

×(このパートがない)

Sicuri Emsembre Qhantati Ururi

(Sicuris o Zampon~a P51)

10.コニマ

まうノート・トップ