サンポーニャ雑学03

2000.12.27.更新

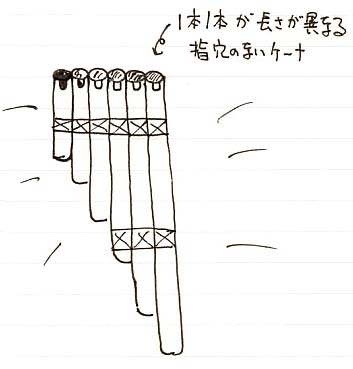

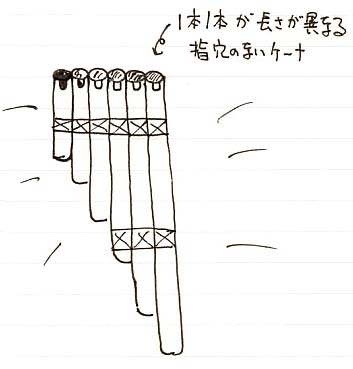

日本に情報が入っていなかった頃の偽のサンポーニャ(?)

ラティーナ誌の全身「中南米音楽」にサンポーニャ・シークと

呼ぶことが多かったが、この作りが載っている。

1976年頃、レコードではウニャラモス、A・パントーハ、ケオパラシオス、

チャコス、ロスインカス、コンフント・マチュピチュ位が、

やっとレコードででていた頃で、第一回のコスキンの始まるくらいの頃。

多分、マチュピチュやチャコスのジャケットの

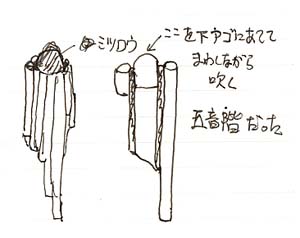

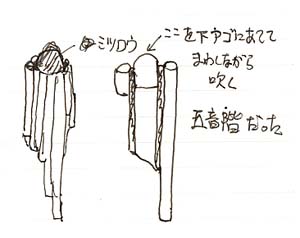

開管共鳴管を見てそう考えたのだろう。ケーナのような吹き口の笛と。

このFolkloreとタンゴの専門紙に作者談として、

このFolkloreとタンゴの専門紙に作者談として、

ウニャラモスのような音がした、と書いてあった。

今でもボリビアの情報は多くはなく、また、正確ではないので、

楽器の分類を書いている今の自分としては笑えないはずなのだが、

当時の未知の事柄に対する情熱は素晴らしい。

専修大OBの作ということであるか、彼は今、この笛の音は出せないという。

(c.f.→ワイラ)

注意 バホン・・・サンポーニャではない。

バホンはサンポーニャのような形をしているかラッパ形の楽器。

世界中にサンポーニャの仲間があるが、タイのものは円筒型のものだった。

5音階のアンタラ。

参考 日本 正倉院

吹き口を斜めにカットしてある18管のアンタラ。

参考 日本 正倉院

吹き口を斜めにカットしてある18管のアンタラ。

長さは23.7〜28.8cmの閉館(?)竹を並べ

紙の詰め物で音程を調節する。タブラアンタラ(?!)

12律〜6律。

サンポーニャ雑学04

まうノート・トップ