サンポーニャ雑学05

2000.12.27.更新

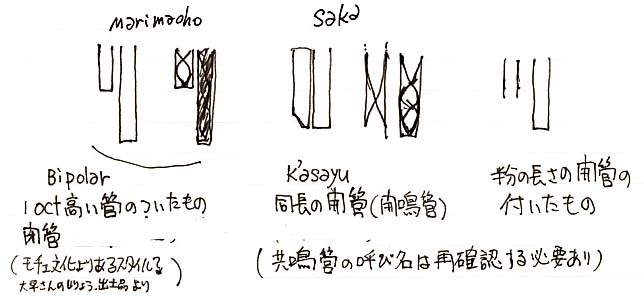

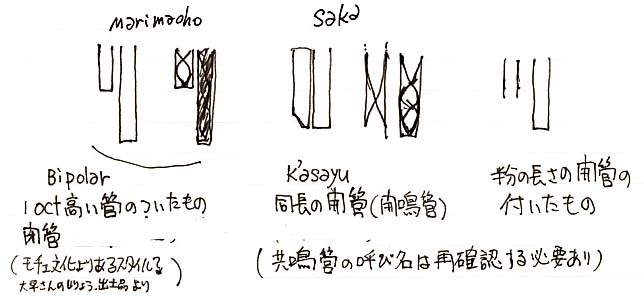

サンポーニャ構造上の分類 Bipolar Resonador

・共鳴管の有無

・オクターブ管の付いたものは、吹くと1オクターブ上の音が共鳴する。

・オクターブ管の付いたものは、吹くと1オクターブ上の音が共鳴する。

音色は、丸くソフトな感じだと思う。

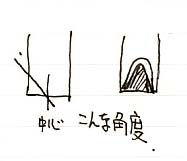

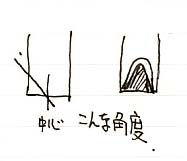

・同長開管の方は、底の方が斜めに切ってある。

物理学の本によると、開管の場合共鳴する波長は実際の長さより長い値になり

物理学の本によると、開管の場合共鳴する波長は実際の長さより長い値になり

その伸びる分は(近似値で)直径の0.6倍位であるという。

(開管補正)図のようにカットすることで、同じ長さの管で計算しなくても

ほぼ共鳴する長さに補正されている。しかも、半径も計算の必要がない。

経験からでてきた知恵だと思うが、実に上手く完成されている。

音色は鋭い感じに聞こえた。(この管を、K'asuyuと呼ぶ?)

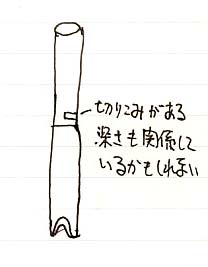

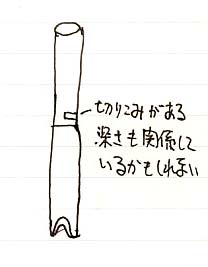

尚、途中に節のある共鳴管は節を抜かないで

上に切り込みが入っているだけだった。共鳴するのだろうか?

開鳴管付のサンポーニャの音として、日本で入手可能な音としては、

開鳴管付のサンポーニャの音として、日本で入手可能な音としては、

Jairas Aguita de Phutina

Recuerdo CD "de Coleccion"

Awatinas Kullakita

などがそれと思われる。(断言できない)

オクターブ管付は、Incallajtaのレコードの音にあった。'89

開鳴管の下の方から吹いて音を出しているように見えるレコードジャケットが

あった。上下と前後を各々逆にすると音列の左右の関係は同じなのだが・・・

同長開鳴管のついているもの

・チャラサニ等のカントゥ

・Punoのワンカネ

・シィクリス(スリスィク)

・イタラケ

下のカットがなかったり、開管でない外見だけの共鳴管が近年増えている。

伝統が失われているのだろうか。

また、材料不足から共鳴管でなく吸引管や

全体を補強する管にしかなっていないことがある。

エルニーニョ現象による材料不足で、開鳴管をオクターブ管に変える村々も

出てきたという。

サンポーニャ雑学06

まうノート・トップ