サンポーニャ雑学06

2000.12.27.更新

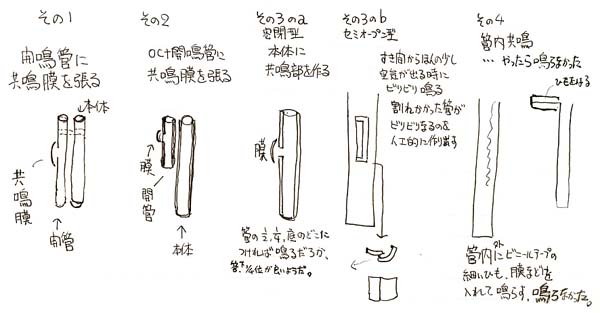

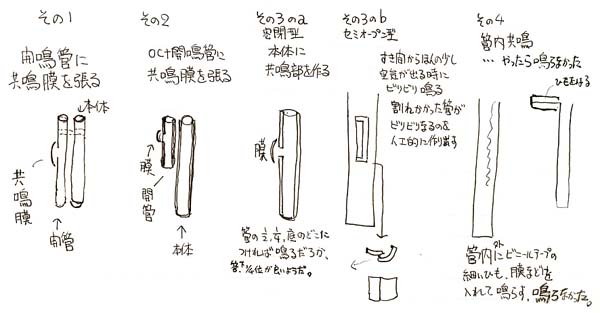

共鳴管齋藤式 鳴る保証はない。実験してみてください。

近年、多くの楽器が改良を加えられて音量,音色がよくなってにいるのに対し、

近年、多くの楽器が改良を加えられて音量,音色がよくなってにいるのに対し、

サンポーニャは音階上の工夫があるだけで、一般的なものでは奏法の楽な

共鳴管なしの方が多く、音質面での改良は少ない。

ハイラスの時代には多用されていたようだ。

伝統的なものにさまざまなバリエーションがあるのに。

これからの可能性を期待したい。

なお、本体そのものも共鳴していて、響きの良い長めの管を鳴らしながら

下4分の1を手で触れてみると振動している。

わざわざ菅の内部を削って(外側のこともある)薄くして響きを

よくしてあるものもあった。

割れかけた管の鋭い音、オクターブ管の丸い音、

開管付きの鋭いパワーのある音色。

新しい音色。まだまだボリビアはその魅力を秘密にしている。

吹き方いろいろ

1.唇を薄くして、下顎前部と下唇の下の間に当てて、息を下の方に吹く。

長い管の方が、吹き口のあたる位置は下の方にずれてくる。

音は濁るが出しやすい。顔も正面を向いて吹ける。

アルゼンチン出身の奏者に多く見られた。

ボリビアでは、別のやり方の方が多い。

2.唇を前に突き出さないようにして「ウ」の型で、上唇を出しぎみ、

下唇を引きぎみで息を前方〜ななめ下方に出す。

息を前の方に出すので、顔を下向きにして吹いて、

管の角度を下げて吹いている人が多かった。

3.唇を突き出す「ウ」の型で、下唇の内側に当てる。

これも顔が下向きになりやすい。

音は力強い音が出るが、音程が低めになるのと、

早いメロディーを吹きにくい(唇が引っかかるため)のが欠点。

4.舌を丸めて、その内側に当てる(仙台、木村式)。

実用的ではないが結構なる。

5.その他、唇を合わせてポッポとはじいて出したり、

かすれ音だけを使ったり、色々様々ある。

音色の好み、吹き良さ、管径や長さで、曲によって使い分けてください。

吹き方は、多種多彩あるようで、音色も異なってくる。

まず、組にして持つときは、管数の少ないIRAを手前、多いARCAを

先にして吹いている人が多かった。

また、低音側を右手、高音側を左手にくるように持つ人も多数派だった。

伝統的な型のサンポーニャ、つまりここでは共鳴管付のものを吹こうとすると上記の吹き方ならOKだが、逆にすると共鳴管が手前になり吹けなくなるし、

IRAとARCAを、IRAを下にずらして固定束ねてあるサンポーニャも多いので、

買った後で逆に作り直さなければならないし、共鳴管付の場合は

束ね糸をはずすと全体がバラバラに解かれてしまう。

他の楽器でも左右逆の人がいるし、

ピアノの鍵盤やギターのフレットの位置を考えると移行し安いとも思うが、

西洋楽器からの移行のしやすさより、

多数派の民族楽器として練習した方が、楽器を入手してから楽だと思う。

当然ながら、どの方が絶対正しいというものではない。

息の使い方 分類(音色の話しではない)

よく聞いてみると音楽のスタイルによって息の使い方が違っている。

例えば、サンポーニャでは、

フーゥゥといった感じに音をのばすことも多い。

伝統的な曲では、タンギングを使わないが、

新しいスタイルでは、

トゥートゥーとタンギングする。

これは、リコーダーと舌の位置や使い方は異なるようだ。

また、舌を使ってプップッと吹くことも可能だが、

音が安定しないので、私はお薦めしない。

また、イタラケのサンポーニャは

ホォォォォォ〜〜という感じに音を揺らしている。唇の型にも癖がある。

また、ピンキージョ等には、フォ〜フォ〜と

アタック音の弱い音の出し方も多い。

サンポーニャ雑学07

まうノート・トップ