サンポーニャ雑学08

2000.12.27.更新

サンポーニャの作り方

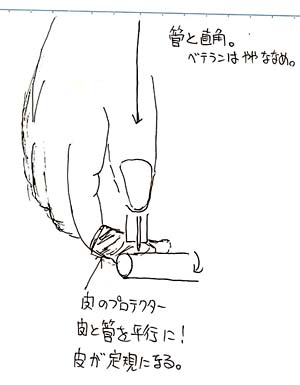

板でなく曲面が葦と密着できるので、底をきちんとしておいて

板でなく曲面が葦と密着できるので、底をきちんとしておいて

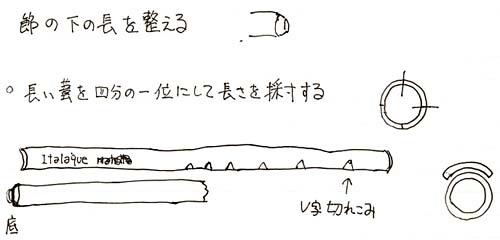

真っ直ぐな管を使うと、この定規一本でサンポーニャを作り上げてしまう。

定規にItalaqueとかCharazaniとか、作るものによって異なる定規で、

量産していた。

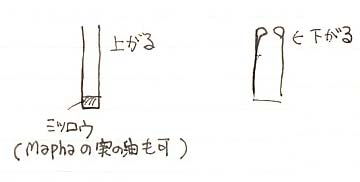

音程は低い方から長さを詰めて少しずつ音を上げていく。

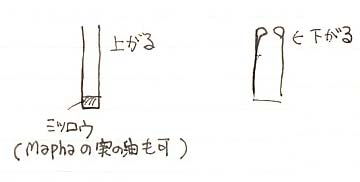

切りつめて最終調整をするが、切りつめる替わりに密蝋(ミツロウ)を

溶かしてたらす。

吹き口の内側のヘリをエナメルなどで汚すと、音程が少し下がる。

縁のところがちょうど節になるとき、節を少しずつ拡げて音を上げる。

縁のところがちょうど節になるとき、節を少しずつ拡げて音を上げる。

この時管はとても良くなるものが多い。

18°でチューニング(かぶーる氏より)

なお、気圧の低いラ・パスでチューニングすると、

平地ではピッチが変わるという。

管の内をアルコールで拭くと、2〜3日は音程が下がる。

管を束ねるときも下がる。

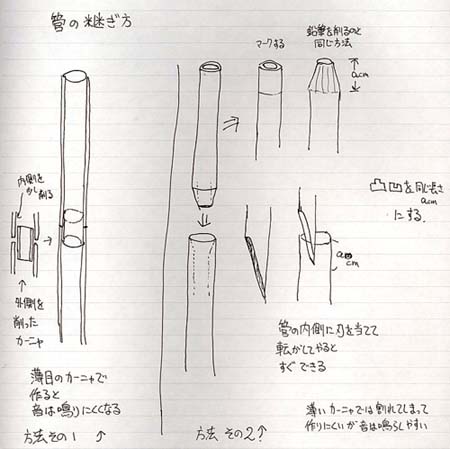

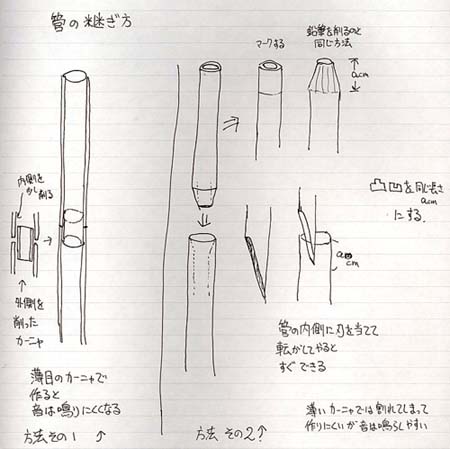

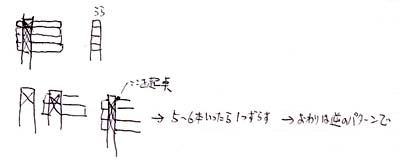

管の継ぎ方

管の継ぎ方

継ぎ目の部分が太く、底と吹き口が細めになるとうまくいく。

継ぎ目の部分が太く、底と吹き口が細めになるとうまくいく。

方法その3

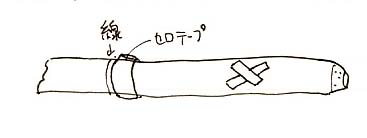

合わせてセロテープで固定する。意外と使える。

割れや穴の補修には木工用ボンドのように固くならないものを使う。

割れや穴の補修には木工用ボンドのように固くならないものを使う。

セロハンテープ、メンディングテープも良い。

サンポーニャの作り方

サンポーニャの作り方

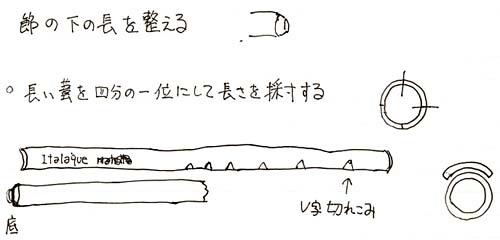

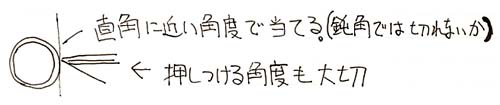

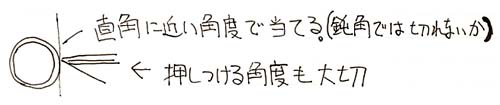

・切り方

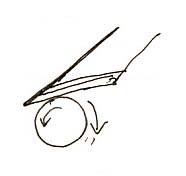

円周にカッターを当てて、ころがして線をつける。

あまり力を入れると割れるので軽く!

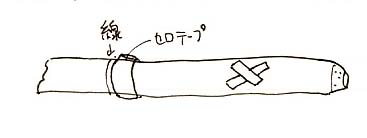

・切るときのひび割れ防止にセロテープを巻く

・切るときのひび割れ防止にセロテープを巻く

プロは必要としないが、初心者には必要。

・切る準備

・切る準備

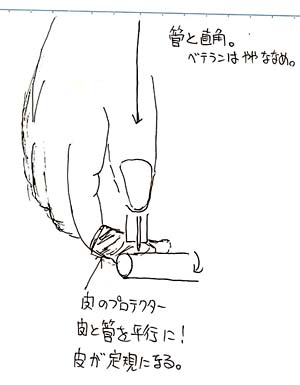

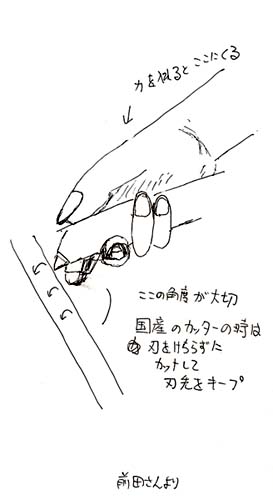

・切る

・切る

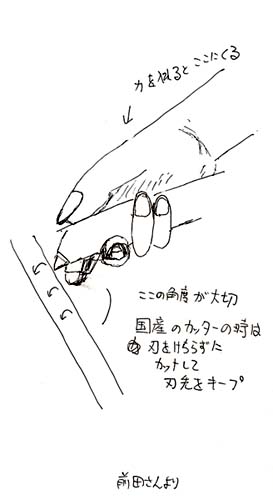

押しつけながら管を廻す。角度と力加減で割ってしまわないように注意。

(ちなみにアイマラ語の小刀をピアーニャという。)

刃が管の外側に向かってはじけないように切る。

刃先のの方で切る。面だと2カ所を切ってしまう。

(前田さんより)

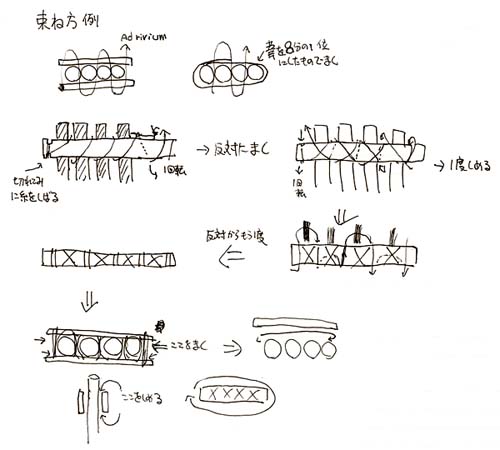

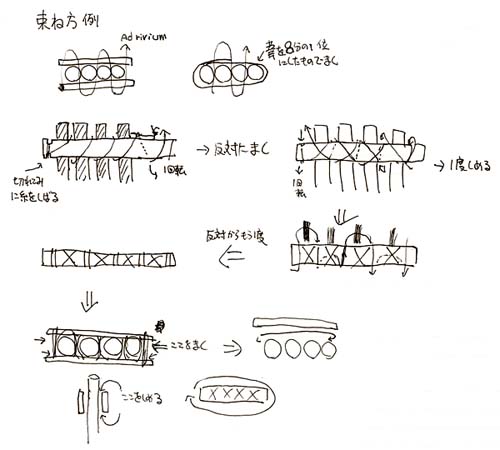

束ね方例

共鳴管の束ね方

共鳴管の束ね方

2列を同時にひもで固定していく。

6−7管を束ねるときは、間にスペーサーを入れることもある。

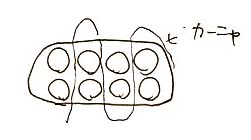

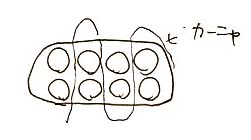

ロンダロールの例

ロンダロールの例

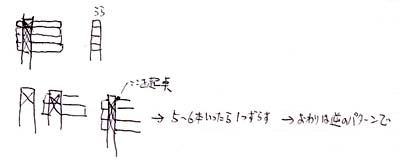

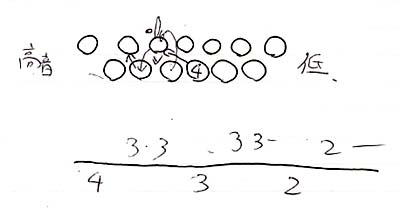

サンポーニャ教則本の表記法

サンポーニャ教則本の表記法

いろいろな表現法があるが、五線譜はサンポーニャに適さないときもある。

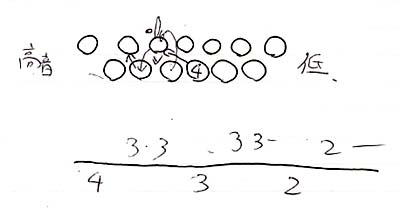

高音から 1,2,3,4・・・と数える。逆の場合もある。

高音から 1,2,3,4・・・と数える。逆の場合もある。

低音から 1,2,3,4・・・と数える。

サンポーニャ雑学09

まうノート・トップ