02・ケーナ

ケーナ Quena Kena Kina

表穴6、裏穴1の世界的に有名になってしまったアンデスの笛。

多くは Bambu などで作られるが、ペルーなどの葦の少なくなってしまった地方で、

プラスチック製(主流)も祭りの中で見かけた。

ケーナ単独はペルークスコでしか祭りでは見なかった。(mau)

近年では木製(中には3つに分かれるものもある!)も見られるようになった。

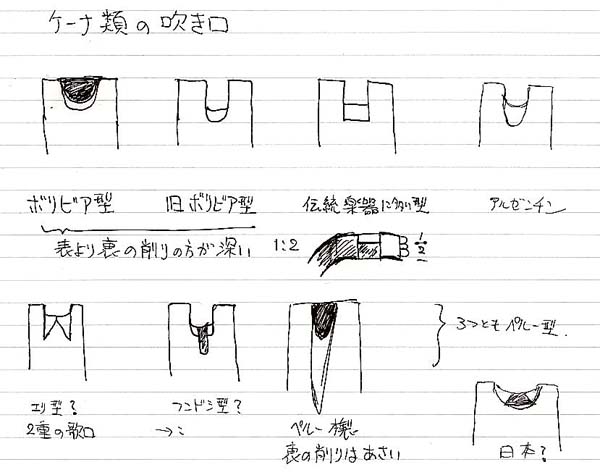

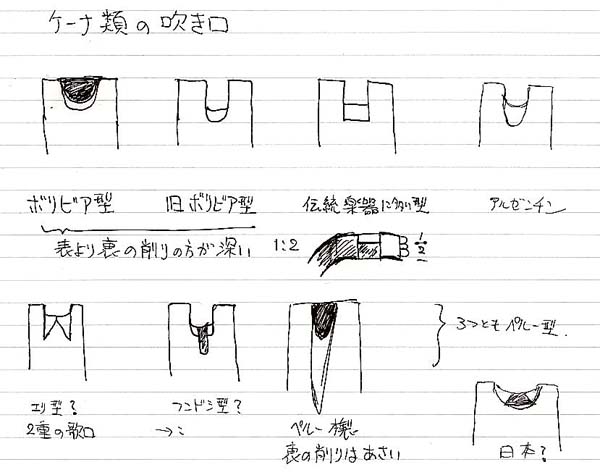

歌口の多くはU字形で、ボリビアで、その亜種に角形のものがある。

一般に、ボリビア型は、歌口が広く浅めに作ってあり、外径、指穴も大きめ。

ペルー型歌口は溝が細めで長いものが多かった。

ペルーで溝が2本のもある。

運指は各国によって変わり、笛の持ち方まで変わってくる。

運指は各国によって変わり、笛の持ち方まで変わってくる。

ボリビアのケーナも、1970年後半くらいにアチャ(チャランゴで有名)のケーナが、

指穴の大きさが同じでないケーナ(表の上から4つ目、6つ目が小さい穴)を開発して

運指が楽になり、ボリビア国内だけでなく、ペルーにもそのスタイルは流行している。

木製のケーナも堅い木(重い)はボリビアに多く、軟らかいものはペルーに多かった。

昔はよく木のケーナを吹いていたルーチョ(本名はルイス)カブール氏は

木より Bambu のケーナの音が好きだという。

もっとも、ぜん息気味の彼は、ボリビア国内でほとんど吹いている姿を見ない。

ケーナ類の吹き口

吹き口のエッジ(角)が鋭いとキンキンした音。

吹き口のエッジ(角)が鋭いとキンキンした音。

逆に削り残しのあるくらいが、軟らかい音が出せるような気がする。

形が異なれば吹き形も変わるようだ。

ケーナの名は、スペイン人征服者クロニスタの一部の専門用語としてケーナが出てくる他は、

一般にただ「笛」と呼ばれていた。

ケーナの語源は、ケチュア語で "qe" と鳴るもの "qe-najj" が語源の一つと考えられている。

( q 音はのどの奥を拡げてカ行の発音を示す)

古い本の中のケーナの表音法はいろいろあったようで、

Quena Qena Kena Khena khina Keuna Kjena q'ena・・・などいろいろある。

語源の説の中には、5つの穴→5から成る Quinario→Quina→Quena という説もある。

西語が語源(Peru,Musica Incaica)4つの穴、Pusipia(アイマラ語)という名の付け方もあるので、

西語のケチュア語化があってもおかしくない。

インカは日本人説という奇説があるが、

それふうに考えれば、竹鳴たけなり、京鳴といった妙な説も面白い。

アンデス音楽ファンの中には、娘の名前を圭菜、恵菜・・・etc,

ケーナちゃんの名にした人が何人かいる。

娘は骨まで愛しているということか。

NHKの人形劇、プリンプリン物語の中で(1970年代)

ケーナちゃんというキャラクターがあった。

リャマのタクシーなんてのもあった。

スタッフにアンデス音楽のファンがいたのは間違いない。