04・ケーナの作り方

ケーナの作り方(木村一彦式)

・長さ ボリビア型は約36cm。径によって変化する。

底穴と指穴をふさいだとき、A(ラ・・・少し低めに)倍音をE(ミ)になる長さに調節。

吹き口はきちんと作らないと音程が変わる。浅めにする。

太めの管は短く、細めの管は長くなる。

底に穴をあけて Sol を作る。

1)底穴が大きい・4.5cm← →底穴が小さい・3.5cm

底穴の大きさによって、底部より上3.5〜4.5cmにマークする。・・・マーク1

管の真ん中にマークする。・・・マーク2

2)マーク1とマーク2を5等分と等間隔ぐらいより少し大目の長さでウラ

Re とFa♯ は、上げすぎないように注意する。

Re とFa♯ は、上げすぎないように注意する。

Sol は低くならないように。

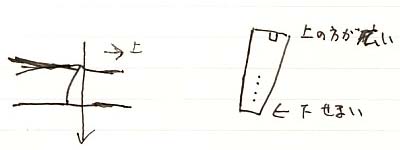

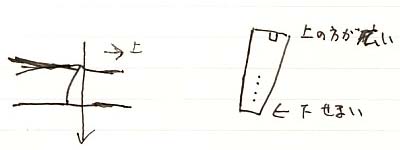

ケーナの吹き口側に角度をつけるのは好ましくない。高音がずれる。

吹き手が、笛の角度を上に上げ、視線を下に向ければ良い。

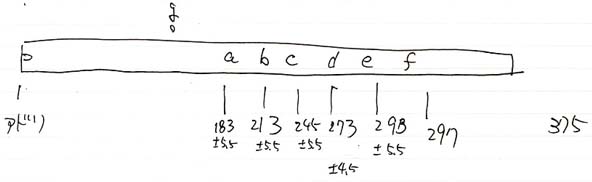

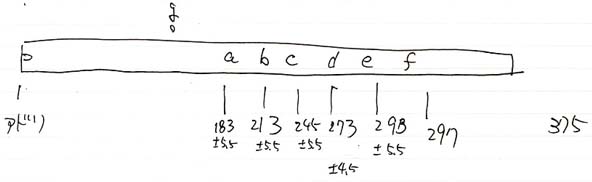

ボリビア型ケーナ(アチャ式)寸法

(→folklore-ml 01209)

ケーナ

アドリアン 全長 375 吹き口側

日本の竹を加工する

日本の竹を加工する

1)片方を節にして切る。

節が斜めになっているときは、下の方をカット。

2)底に小さな穴をあけておく。途中で割れにくくなる。

2)底に小さな穴をあけておく。途中で割れにくくなる。

3)お茶の出がらしを使って良く磨くと美しい色が出るらしい。

4)煮る。竹の蝋をぬく。

3)お茶の出がらしを使って良く磨くと美しい色が出るらしい。

4)煮る。竹の蝋をぬく。

竹が層を成して埋まっているところには、

燃料になるくらいワックスがたまるという。油ぎっているのだ。

・別のやり方として、油(アーモンドオイル、食用油で代用可)を塗って

天火(オーブン)で焼く。200度位(?)

オーブンがないときは、焦げないように注意して、

ガスレンジで時間をかけて焼く。

焼きムラがないように気をつける。

焼いたもの程、鳴りが良くなるらしいが、その分弱くなるので、

ドリルでなく小刀で加工する。

竹は本当は本州になかったそうで、九州から持ち込まれたものだそうだ。

千葉県以南の竹で、立ち枯れているようなものが良いという。