36・プシピア

プシピア Pusipia ラパス県 ジャーノス・デ・コルケンチャ etc.

アイマラ語で4つの穴の意。踊りより由来した別名モコルル Mokolulu,Mukululu。

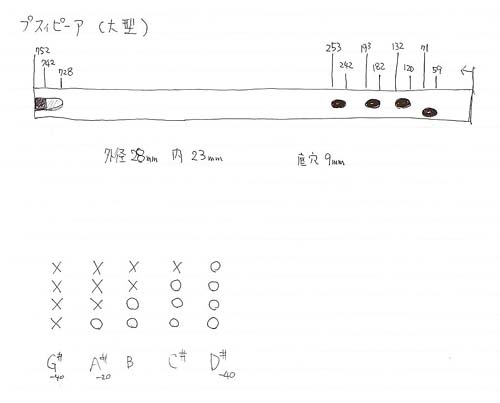

大きい方(80cm)をタイカ Tayka(レのケーナの下の穴4つと同じ?)

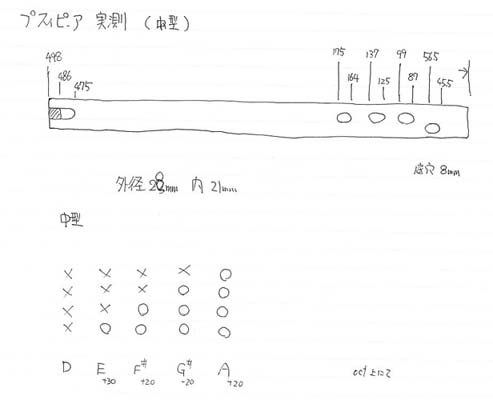

中 (53cm) マルタ Malta(ラのケーナの下の穴4つと同じ?)径2.8

小 (40cm) ヒスカ Jiska(レのケーナの下の穴4つと同じ?)

4つの穴をふさぐと、大=ド、中=ソ、小=レとなる・・・とカブール氏の本に書いてある。

自分の買ったものは、タイカが1オクターブ低いケーナの(ラのケーナ)下の穴4ヶ

マルタが ミのケナーチョの 下の穴4ヶ

という風だった。

プシピアの音楽は軽快で楽しい(?)もので、メロディーはクシージョ(Khisillo、アイマラ語でサル)

のリズムより生まれた。響線付タイコ(ワンカラ、WanK'ara)と合奏。

ムクルルの踊りに使われる。5〜6月の収穫時期である。

プシピアの小さいものを Mahala Pusippia-niと呼ぶ。(Arte de Folklore de Bol. P48)

表穴3裏1とあった。(少々疑問である)

5月のジャガイモの収穫の音楽などがCD等で日本でも紹介されている。

ピンキージョ類のページに追補。

E.C. P60参

プシピアは他に、歯のない人(老人)用に、リコーダー状の吹き口のものもある。

(→Pinquillo Mukululu)

また、ラパス県オマスーヨ郡ワラタグランデでは、大10,小5本ずつで合奏するという。

歌口は角型で、ケナケナ、チョケーラと同様。長いので指が届きにくい。

演奏は倍音も使うので指穴の数の割に音域は広い(ワカピンキージョ同様)

ワカピンキージョ、プシピア、モセーニョは同系の奏法である。

オスマーヨ郡のものは、9月14日のカルメンの祭りで見られる。乾期のユンガス地方の笛。

似たものとして、ペルー国クスコ県ケロ村のピナピンクルーチャが、

その小型という感じがする。

ピナピンクルーチャとプシピアは、指穴の形か材かその大きさを除けば、

ほぼ同じもののようで、ロリャーノ(クスコ、ラパス、ポトシ)同様、

昔は広く一帯にあった可能性がある。

ケナケナの合奏と共に見られる地域が多い。

参考CD

ボリビアマンタ Winayataqui CD-8 Phusipias de Totorani(ラパス県アロマ郡)

また、プシピアはボリビア、ペルーにあるという。大中小、mama,malta,(ケチュア語)Un~aまたはN~allu

大の長さが69〜67cmと書いてあった。 (M.I. P63)

Mallcu de los Andes にも録音あり

Kollanas B-6 Pusipia

(カブール氏の記載ではこの半音下?)

(小型は、ケーナの穴の下4ヶだけと思って良いと思う。)

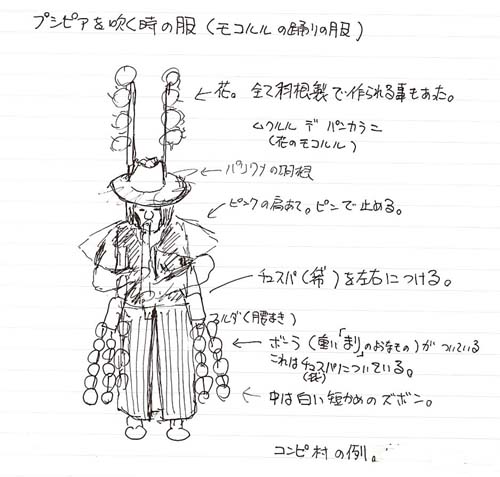

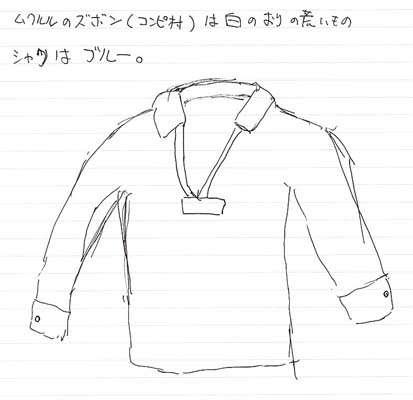

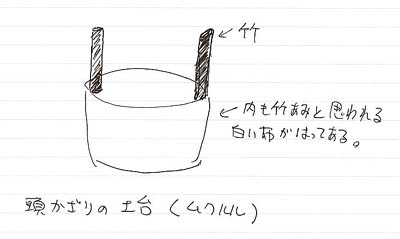

服はワタ村で作られているという。

(サンティアゴ・デ・ワタのカルワニのチョケーラと一部同じ)

道程は、ラパス市からセメリテリオ発で、

Hatalla→Huarina→Huatajata→Chua→Cocani→Compi→

Jamco Amaya→T'ikini→Copacabana(→ペルー国境・・・)

プシピア(ムクルル)や、ケナケナに使われていた。

チョケーラに使っている例は知らない。

プシピアを実際に吹いてみると

プシピアを実際に吹いてみると

主なメロディーは小さい管が中心となる。

しかし、長い笛の音は小さいんで、

長い笛2:小さい笛1・・・の割合でバランスが取れるのだろう。

ワンカラは、モセーニョに用いたものに音が似ている。

低音パートは平行メロディーでハモっている。

倍音を使うので、最低音域はあまり使わない。

衣装は植物のジャガイモを表しているようだ。

袋は実ったジャガイモの地下茎を表し

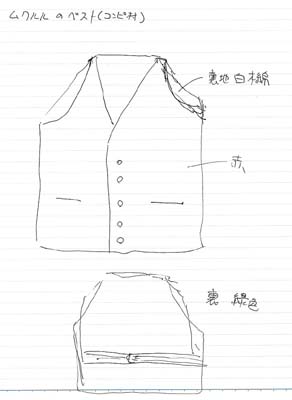

ベストの背は葉と同じ緑。

ファルダは毛根。

アバ・パンカラニ(帽子の花の形の飾り)は、

ジャガイモの花を表しているのだろう。

(アバは、今日ではHaba、そらまめ・・・スィートピーを指す)

プシピアの運指(上が吹き口)

× × × × ○ ○

× × × ○ × ○

× × ○ ○ × ×

× ○ ○ ○ × ×

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

4 3 2 1 (3) (2)

という風に、運指を数字で表すと、練習の時にイメージがつかみやすい。ラパス県。

アロマ郡のプシピアを耳でコピーしてみると、こんな運指でカバーできた。

実際は細かいトリルなども入るので、

あくまで参考にしか鳴らない表記法だが、充分使える。